由上海博物馆与东京国立博物馆联合举办的“红翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”正在上海博物馆人民广场馆举行,呈现中国宋元明时期漆器艺术的非凡成就与深远影响。与此同时,更加“百花齐放”的唐代漆器艺术则在线上亮相——9月29日,上海博物馆与新民晚报联合打造的公益文化品牌“上博讲坛”第五季第五讲开讲,上海博物馆研究馆员、中日博物馆交流专家孙峰,带领听众穿越时空,领略唐代漆器的独特魅力与深厚传承。

唐代漆器的工艺表达

早在8200年前,浙江省宁波井头山遗址的先民便已开始使用漆器。随着时代更迭,漆器工艺不断发展,每个时期都呈现出独特的时代风格。汉代漆器以其流畅灵动的线条、多样的造型和纹样,成为中国漆器史上的第一个高峰。而唐代,国力鼎盛,文化开放,漆器工艺迎来了黄金时代。

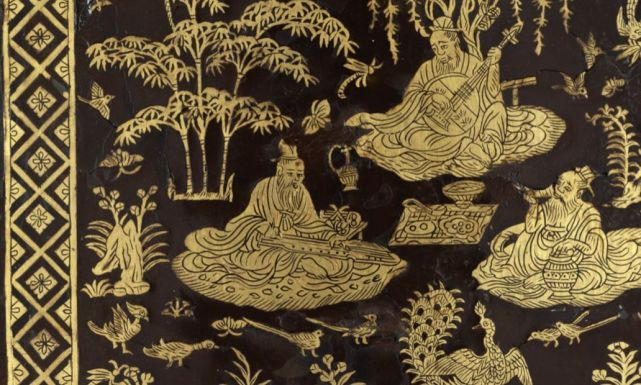

唐代的漆器种类繁多,不仅有素髹、描漆,更有金银平脱、螺钿、密陀绘、末金镂等华丽技法。金银平脱源自汉代金银薄贴花工艺,盛行于唐五代,工匠将金银饰片剪成各种图案,镂刻花纹后贴在漆胎上,涂漆磨出,尽显奢华。正仓院中著名的金银平脱琴,琴身正面和背面都用金银做出各种生动纹饰,有南北朝时期文人高山弹奏乐器的场景,还有流水、花草相伴,侧面也有精美纹饰,令人赞叹。

金银平脱琴

金银平脱琴

金银平脱琴上的纹样

金银平脱琴上的纹样

螺钿工艺同样精彩,通过折射光理来体现贝壳的光泽美。唐代有漆地、玳瑁地、木地、树脂地四种螺钿器。正仓院的螺钿盒,装青金石皮带,上面除了螺钿,还有金银平脱做的花纹,相当奢华。苏州瑞光塔出土的晚唐至五代黑漆螺钿经盒,也与唐代螺钿器风格一脉相承。

螺钿盒

螺钿盒

密陀绘,名词源于波斯语,是一种将一氧化铅融入漆或植物的彩绘技艺,东汉时传入中国,三国和隋唐时较为流行。正仓院的密陀绘盒子就使用了密陀绘工艺,颜色更加发散,线条流畅生动,仿佛油画一般。

密陀彩绘箱第13号

密陀彩绘箱第13号

大唐漆艺的海外宝藏

历经千年时光,国内现存的唐代漆器传世品极为稀少。而日本奈良东大寺的正仓院,保存了大量从唐代传入日本的文物,其中漆器尤为丰富,堪称“唐代漆器的活化石”。中国学者傅芸子在《正仓院考古记》中感叹:“吾尝谓苟能置身正仓院一观所藏之物,直不啻身在盛唐之世!”

正仓院的宝物主要由三部分构成。一是圣武天皇去世后,光明皇后为给天皇祈祷冥福,将六百多件珍爱之物送给东大寺本尊卢舍那大佛;二是东大寺举行佛教活动时,贵族、皇室捐赠的佛具;三是东大寺羂索院里佛教仪式用的物品。1300年以来正仓院宝物严格遵守天皇敕封的规定,也就是说,只有经过天皇许可方可解封。每年十月到十一月进行秋季晾晒,特使拿着天皇的解封令专程过去才能开仓,严格的管理制度使得这些宝物保存得非常好。这些珍藏,为研究中国古代漆器提供了宝贵的实物资料。

正仓院

正仓院

漆器文化的传承发展

进入宋元以后,漆器风格虽发生变化,但依然是东亚文化圈的瑰宝。伴随着中日之间频繁的文化交流,许多漆器进入日本,成为皇室贵族的宝物,被珍藏在寺院和贵族府邸,其中包括镰仓国宝馆藏的剔红飞龙花卉纹长方盘、东京国立博物馆藏的剔黑楼阁人物图圆盘以及黑漆螺钿龙纹海水菱花形盘等。

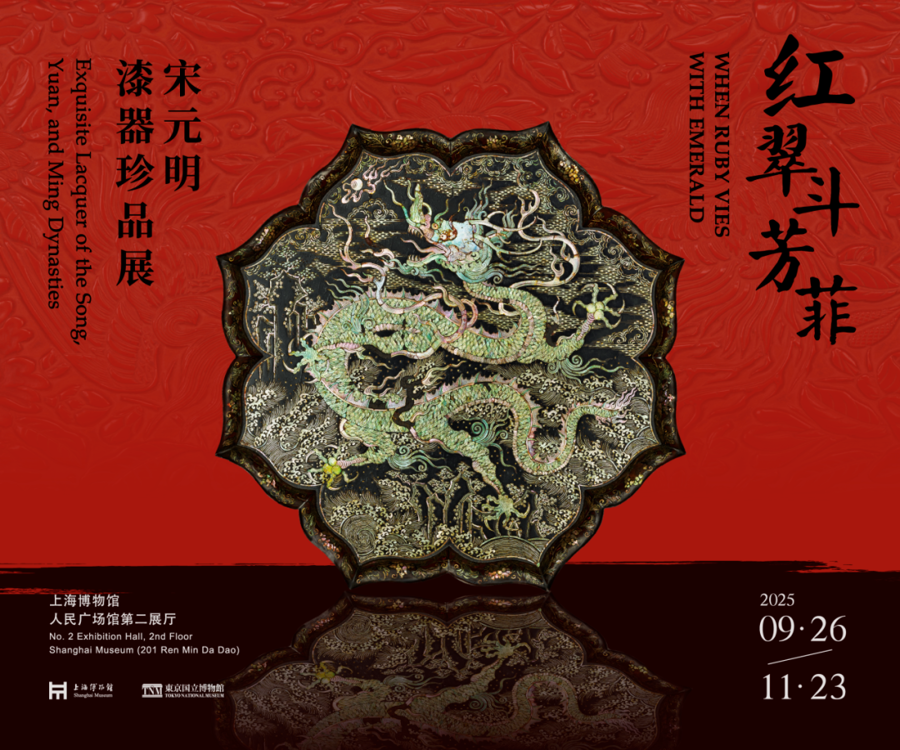

为了让大家更好地了解中国漆器文化,上海博物馆和日本东京国立博物馆经过多年筹备,于9月26日至11月23日在上海博物馆人民广场馆二楼举办“红翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”。展览共有110件日本传世品。其中,元代黑漆螺钿海水龙纹菱花形盘,薄螺钿工艺精湛,颜色丰富,生动地展现了龙的威严。此外,还有15件中国收藏机构的展品。

“红翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”正在举行

“红翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展”正在举行

此次上博讲坛与展览相辅相成,让听众对中国古代漆器的传承有了更深入的了解。这些通过遣唐使等传入日本的中国文化的瑰宝,不仅展现了每个朝代的工艺水平,而且是中国工艺巅峰的璀璨结晶,更是深融于日本审美体系的文化使者。

曼雅配资-配资实盘-线上股票开户-在线配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资公司查询年龄成为了筛选的一道硬性门槛

- 下一篇:没有了